「押し付けられて変われる人なんていない」―宇野重工60周年ブランドムービー制作で重視した視点

時間を逆転させた映像への挑戦

2025年6月、三重県松阪市の宇野重工株式会社の法人化60周年記念ブランドムービー「未来からの感謝篇」の企画・制作に携わらせていただきました。この90秒の映像制作を通じて、私自身が改めて気づかされたのは、人の心を動かすことの難しさと、そのために必要な根本的な姿勢についてです。

最終的に完成した映像は、いわゆる通常の企業PR映像とは正反対のアプローチになりました。社長の力強いメッセージでも、最新技術の紹介でもなく、画面に登場するのは20代の一般女性。彼女は過去に救急搬送された際、宇野重工が施工した橋を救急車が通ったおかげで命を救われた経験を、感謝を込めて語りかけています。「この橋がなかったら、今、私はここにいなかったかもしれない。」未来から現在を振り返る、この時間軸の逆転が最終的な表現形態となりました。

製造業の意識変革という課題

宇野重工が掲げる「未来地図創造カンパニー」というビジョンを、どのように177名の従業員の方々に実感してもらうか。これは単なる映像制作を超えた、組織の意識変革に関わる課題でした。

今回制作をお受けした映像は全部で4つ。

- ブランドムービー

- 相談役・社長インタビュー

- 社員の笑顔映像

- 会社沿革

ブランドムービー以外の制作については、当初に行ったご提案の意図に共感していただき、その後の制作は順調に進んでいきましたが、ブランドムービーだけは、アプローチがしっくりくるかどうか、これまで宇野重工が他社で制作を依頼した時に感じた違和感などが重なり、企画の内容がなかなかすぐにはOKとはならず、何度かの企画の作り直しを経て完成に至りました。

ブランドムービーは一般的に、「採用活動目的」、「顧客」、「地域業界を含むステークホルダー」に対して制作されることがほとんどですが、今回の案件における目的は「現在働いている社員のさらなるポジティブな意識変革」でした。

そのため、ムーンショット(実現は困難だが達成できれば社会に大きなインパクトをもたらす、壮大な目標や挑戦を指す言葉)を明示する様なブランドムービーでは「社長が勝手に作ったもの」「壮大な映像だけど実際はね…」と思われる可能性が考えられます。今回、こうした半径5m以内に向ける映像アプローチは非常に考えさせられました。

単に過去を振り返り、現在を紹介するだけでは、社員一人ひとりが「自分の行動で未来を形づくっている」という意識の変革には結びつかないのではないか、そんな疑問が拭えませんでした。

「押し付けでは変われない」という原則

この企画提案で最も重視したのは、極めてシンプルな原則でした。それは、「単純に押し付けられて変われる人なんていないでしょう?」という、当たり前の感覚。宿題も親から「宿題やったの?」と言われた瞬間、やる気がゼロになる。あの感じです。

人の心を動かすためには「外から押し付ける」のではなく「内から気づかせる」アプローチが不可欠だと考えていました。

企業の理想像を押し付けるような映像は、一時的な感動は与えるかもしれませんが、真の行動変容には結びつきません。むしろ、会社が理想とする姿を押し付けられることが、制作者の意図に反して「自分たちは評価されていない」という反発を生む危険性すらあります。

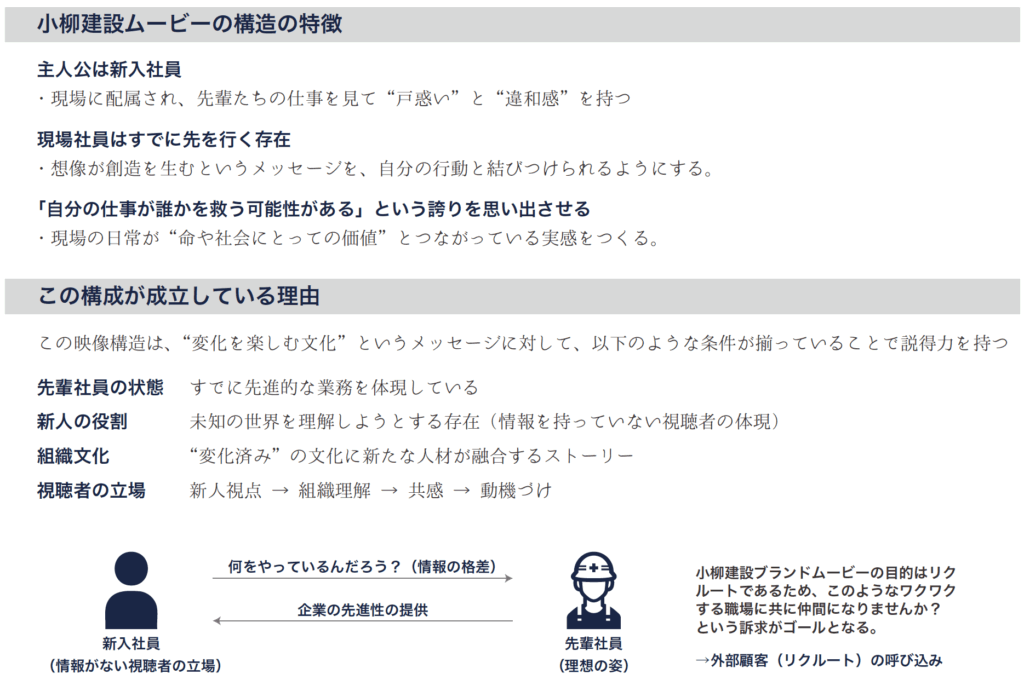

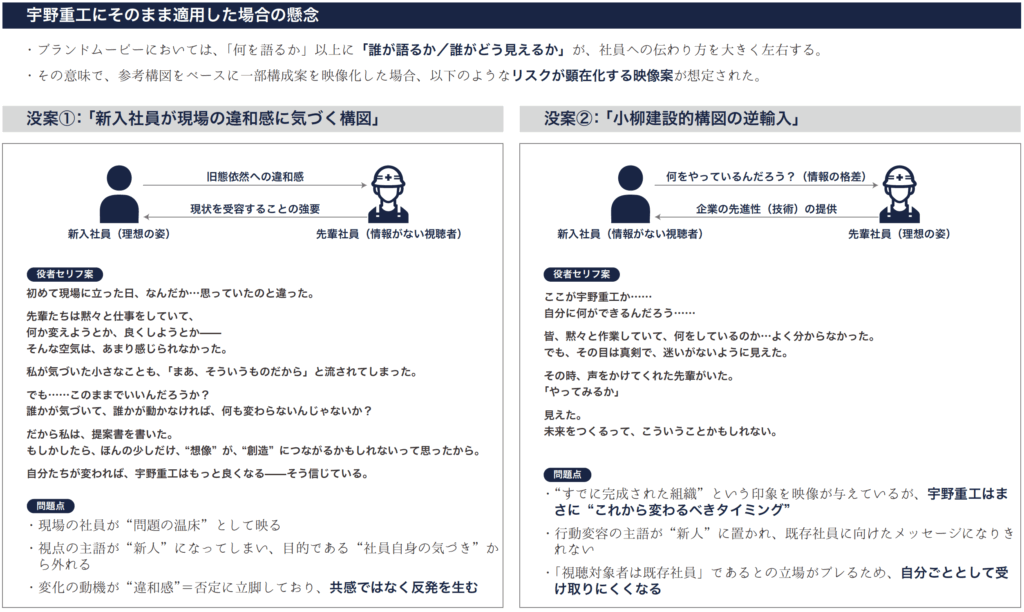

この判断は、参考事例として検討した小柳建設のブランドムービーとの比較で明確になりました。

小柳建設のブランドムービーは企画における参考事例として共有していたものですが、この映像は採用活動向けの映像と考えられ、新入社員が先進的な現場に戸惑いながらも順応していく構成となっています。

この映像自体の目的・品質は非常に高いものですが、これをそのまま適用すると「現場の社員が制作者の意図に反して問題の温床として映る」「既存社員が否定されたと感じる」といった構造上の問題が生まれる恐れがありました。どれほど意図が純粋であっても、映像という表現手段には構図の無意識な印象操作がつきまといます。

こうした「構成」が映像の印象にもたらす影響を踏まえながら、企画を形にしていきました。

内発性を引き出す構造への模索

最終的な「未来からの感謝篇」構成では、語り手が「社外の一般人」であることで、社員の方々が第三者からの客観的評価として受け取れるように設計しました。しかも、その評価が「命を救われた」という重い感謝の文脈で語られることで、自分たちの仕事の社会的意義を実感できる構造を目指しました。

「きっと想像していたんだと思います。いつか、まだ見ぬ誰かの命を、守るかもしれないって」—この語りかけは、「あなたたちはすでに素晴らしい仕事をしている」という肯定から始まり、「これからもその想像力を大切にしてほしい」という未来への期待で締めくくられます。変化を強要するのではなく、現在の価値を認めた上で、自然な発展を促したいと考えました。

「いい意味でプロっぽくない」という発見

語り手として松阪小粋の村田光織さんにお願いすることになったのは、宇野重工が松阪の企業であるという地域性もありますが、それ以上に彼女の持つ「透明感」が決め手でした。ここで私が求めたのは「いい意味でプロっぽくないこと」。ナレーションのような小慣れた声では、逆に嘘くさく、作り物である感じが出てしまいます。

撮影前には、村田さんに役のペルソナを丁寧にお伝えしました。具体的にどのような病気で、どのような症状だったのかまで詳細に設定して伝え、そこから本人に想像を膨らませてもらいました。役柄がぶれてしまうと演技が付け焼き刃的で表層的なものになってしまうため、この辺は十分に設定を練り込んで伝えました。あとは雰囲気作り。これは、インタビューで相手の内面から言葉を引き出すときと同じ手法といえます。

演技経験がないからこそ生まれる自然さが、「未来からの感謝」という非現実的な設定を、リアルな感情として伝える力を持っていたのではないかと感じています。

映像制作から学んだ普遍的なあり方

この制作を通じて再認識したのは、どれほど技術が進歩し、表現手法が多様化しても、人の心を動かすためには「押し付けない」「内から気づかせる」「相手の想像力を信じる」という基本に立ち返ることの重要性です。

これまで多くの経営者インタビューに携わった経験によって、企業の意図と目的を深く理解し、現状のギャップともたらしたい理想像を具体的な制作でつなぐことができたのではないかと思っています。

誰のため、何をどのようにしたいのか。当然のことではありますが、今回の制作はこの原点にしっかり向き合った制作となりました。

記事を書いた人

アストライド代表 纐纈 智英

アストライド代表。「左脳と右脳のハイブリッド」を武器に、人の心の深層に迫るインタビュアー。行政職員として12年間、予算編成や徴収業務に従事した「論理的思考(左脳)」と、音楽コンテストでグランプリを受賞するなど「芸術的感性(右脳)」を併せ持つ、異色のバックグラウンド。これまでに200社以上の経営者インタビューを行った経験を活かし、経営者すら気づいていない「言葉にならない想い」を引き出して映像化する。