インタビュアーの視点 – 精肉のオクダ|奥田哲也氏、奥田能己氏

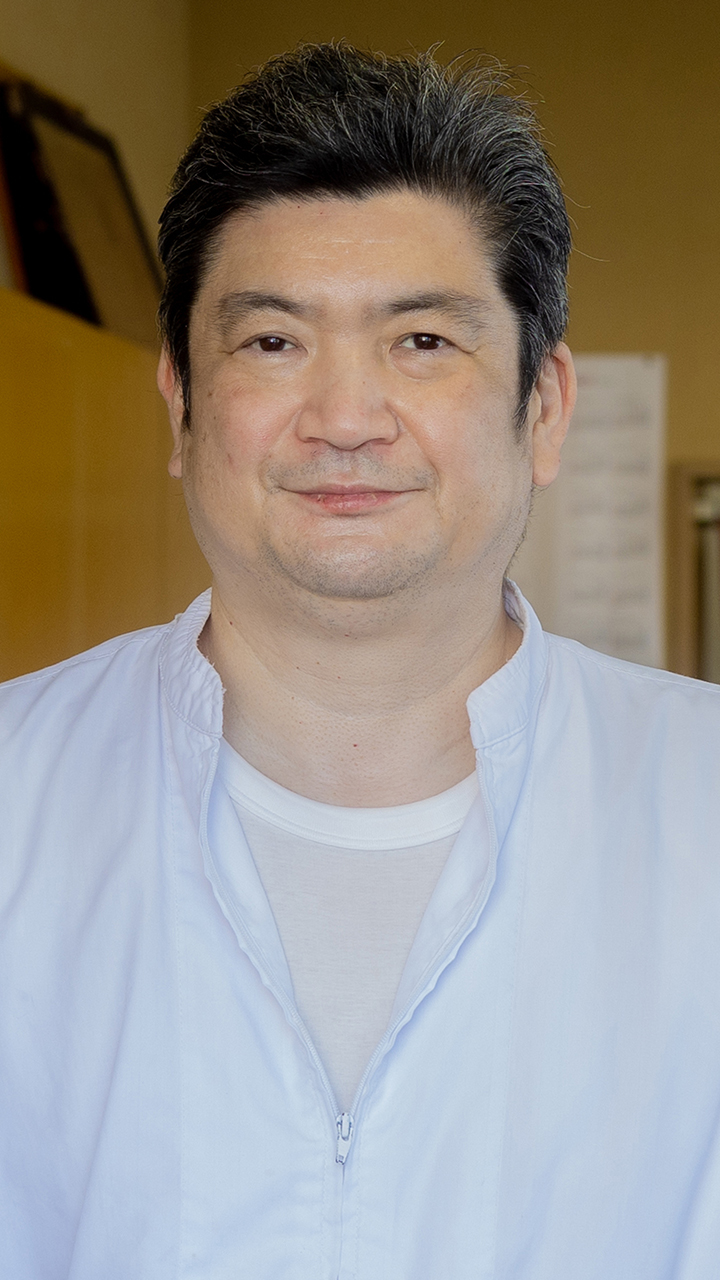

精肉のオクダは、三重県名張市に位置する伊賀牛の生産販売から飲食提供までを手がけるグループ企業です。販売部門を担当する兄の奥田哲也氏と、生産部門を担当する弟の奥田能己氏が、兄弟で事業を営んでいます。その取り組みは精肉業界において独自の道を切り拓いています。

日本の精肉業界と伊賀牛の特性

日本の精肉市場規模は約2兆円、和牛市場は約5,000億円と推計されています。しかし、日本の畜産業の8〜9割は外国産の配合飼料に依存しているのが現状です。タンパク質とカロリーの計算がされた配合飼料を使わなければ、黒毛和牛は作れないと言われている。奥田氏は、この状況に対して「それではちょっとおかしくないですか」と疑問を投げかけます。

伊賀牛は、三重県の伊賀地域で育てられるブランド牛です。かつては日本中に出回ることが少なかったといいます。その理由は、地元で食べる量と生産量のバランスが取れていたから。外に出ていく必要がなかったといいます。伊賀という土地には、忍者の文化と共に、肉を食べる文化が根づいていました。

繁殖から肥育まで一貫した生産体制

精肉のオクダの特徴の一つは、繁殖して子牛を産ませる事業と、その子牛を肥育する事業を一貫して行っていることです。かつてこの二つの事業は別々に行われるのが一般的でしたが、精肉のオクダは日本でも早い段階から一貫生産に取り組んできました。

弟の能己氏は人工授精師の資格を持っています。自分で種付けをして、子牛が生まれる瞬間に立ち会う。その喜びが、この仕事を続ける原動力になっていると兄の哲也氏は語ります。

「どこの馬の骨かわからん子どもを今日から育ててくださいねって言われても、やりがいがないんじゃないかと思う」

生まれた瞬間から、その子牛の親がどんな牛で、どんな血統を持っているかがわかっている。だからこそ、育てがいがある。一連の流れを見せることで、スタッフの技術向上も早くなるし、生産効率も上がる。単なる効率化ではなく、仕事に意味を見出すための仕組みがそこにあります。

親子の絆を大切にする育て方

一般的な畜産では、子牛は生まれて2日後には親から離され、すぐに次の種付けが行われます。経済効率を考えれば、それが最も合理的な方法です。しかし、精肉のオクダはその方法を取りません。

親子を一緒にしておく時間を大切にする。強い子と弱い子が一緒にいる環境の中で、弱い子は生きようという気持ちが強くなり、たくましく育っていく。ほったらかしにしているように見えても、脂肪率が低く健康な牛が育つ。この育て方の結果は、肉質にも現れているといいます。

「このやり方はいいんじゃないかと思っている。でも、周りの環境は違う方向に向かっている。僕は逆行しているのかもしれない。でも、牛が本来持っている能力を普通に引き出すだけのことをやっているつもりです」

自然のものを自然に還す循環型農業

精肉のオクダが大切にしているのは、「自然のものを自然に還す」という考え方です。本来、牛が最も求めている飼料は稲わらだと奥田氏は語ります。しかし現在、多くの畜産農家は外国産の飼料、特に中国からの輸入品に頼っています。

精肉のオクダは、地元の契約農家と提携し、稲わらを飼料として確保しています。そして、牛から出た肥料を再び田んぼに還す。農薬の使用を限りなく少なくするためには、牛の肥料を田んぼに還すことで土壌を豊かにする必要がある。この循環が何年も続くことで、国産の飼料で育てた牛が実現できることが立証されてきたといいます。

「国産っていうのは大事やし、原点に戻ってやることが畜産屋さんは一番いいと思います」

食品残渣を活用するエコフィード

精肉のオクダは、食品残渣の飼料活用にも取り組んでいます。豆腐が売れても、その副産物であるおから(卯の花)を食べる人は減っています。漬物文化も低迷し、多くの食品残渣が産業廃棄物として処分されている。しかし、これらは国産の大豆から作られたもので、雑菌が少なく、残留農薬も少ないことがわかっている。

「あるものを使う。必要なものを牛に与える。それがエコフィードという考え方です」

国産の食品残渣を牛に与えて育てれば、国産比率の高い牛が育つ。食品ロスも軽減される。一石二鳥の取り組みです。

特に酒粕の活用は、精肉のオクダの特徴的な取り組みです。酒粕を与えると、牛の嗜好性が非常に良く、ガツガツと食べるといいます。酒粕はもともとお米から作られており、麹菌が含まれることで発酵食品化しています。消化吸収力が上がり、腸内の微生物環境が向上する。添加物も入っていない。牛の健康にとっても良い飼料とのことです。

「いらないもの」を「使えるもの」に変える技術

販売部門でも、食品ロス削減への取り組みが続いています。日本の和牛は、限られた枠の中で飼育されているため、筋肉が柔らかい。世界の牛と比べると硬い部位でも、日本では焼肉として使える。しかし、それでも使えない部位はある。普通であれば、切り落としやカレー用として処理される部位です。

奥田氏は、その「普通なら使えない」部位を、どうすれば焼肉として使えるかを研究し続けてきました。微妙な筋の入り方、硬さの違いを理解し、切り方を工夫する。他の人が切らないような部位も、自分は切る。そのお肉を食べると、実は甘くて美味しい。

「いらないものにするんじゃなくて、どうしたら使えるかっていうところに持っていく。これがまあ、肉の楽しみです」

ロスの多い切り方をしているスタッフには、「一回生産現場に行ってこい」と言うそうです。牛を育てる苦労を知れば、無駄にする気持ちにはならない。生産と販売が連携することで、命を無駄にしない姿勢が貫かれています。

いただきます愛護精神

「ちゃんとした命をもらって、最後まで食べ尽くす。これが大事なんです」

精肉のオクダは「いただきます愛護精神」を掲げています。なぜこんな面倒くさいことをしているのかと聞かれることもある。その答えは明快です。自分が食べたいから。自分の家族が食べて「うまいなあ」と思うもの。お客さんが食べて、対価を払ってでも欲しいと思うもの。そういう肉を作りたい。

病院に行かなければならないような体を作るのではなく、健康な人間を作る。良いか悪いかではなく、それを判断材料の一つとして持っていただければいい。そう考えて事業を続けています。

「わかってもらえるお客さんに食べてもらいたいし、わかってもらえるお客さんを自分で見つけていかないといけない。最後はどう満足してもらって、ここで喜んでもらって、今日のひと時のこの1時間を楽しんでもらえるか。それが一番良いのかな」

アストライドのミッション

「わかってもらえるお客さんを自分で見つけていかないといけない」

奥田氏のこの言葉に、私は商いの本質を見た思いがしました。

私はこれまで、200社以上の経営者インタビューに携わる中で、さまざまな業種・業態の経営者の想いに触れてきました。精肉のオクダが実践していることは、一見すると効率化とは逆の方向に見えるかもしれません。外国産飼料を使わず国産の稲わらを使う。食品残渣を成分検証しながら飼料にする。普通なら捨てる部位も使えるように研究する。親子を早く離さずに育てる。

しかし、これらは「非効率」なのではなく、「本来あるべき姿に戻っている」だけなのかもしれません。奥田氏が語る「原点に戻ってやることが畜産屋さんは一番いい」という言葉が、その思いを物語っています。

アストライドは、経営者の想いをより広く届けるために、映像制作とその価値の発信に取り組んでいます。本映像では、奥田兄弟がなぜ6次産業化を選び、なぜ循環型農業を実践し、なぜ「いただきます愛護精神」を掲げるのか、その想いが自身の言葉で語られています。命をいただく責任を全うしようとする経営者の姿は、食に携わるすべての人への問いかけでもあります。

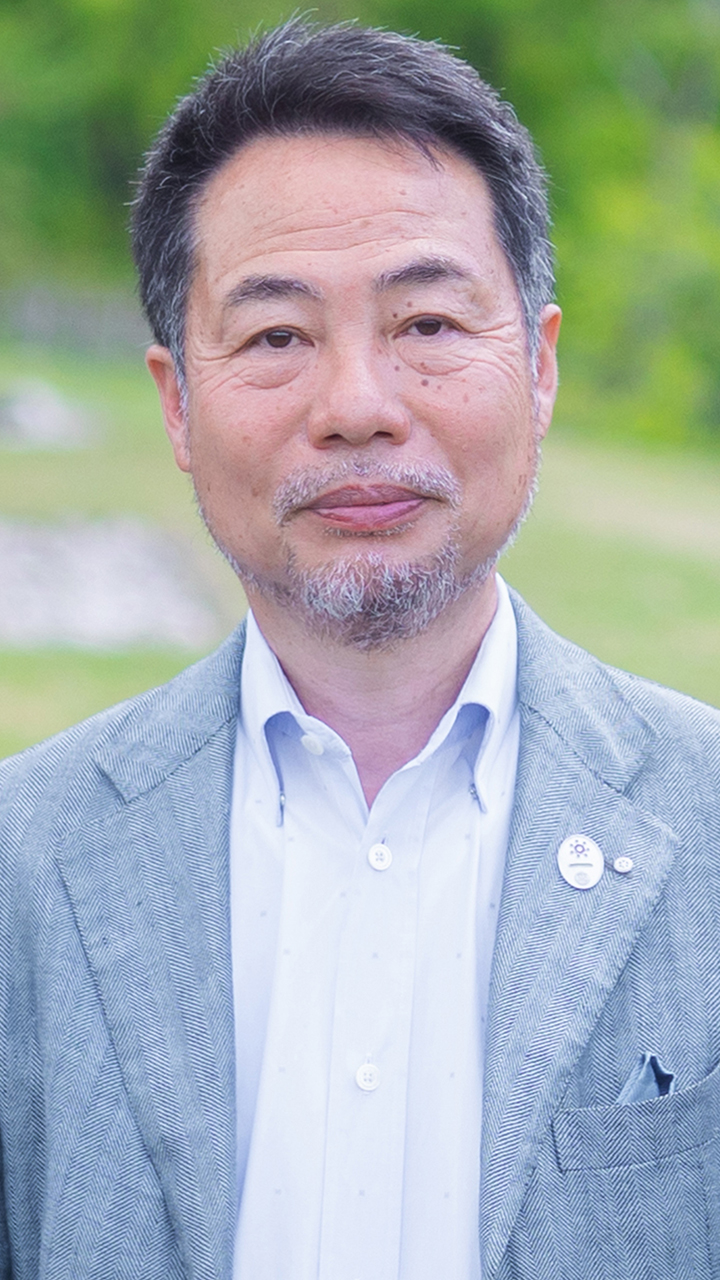

記事を書いた人

アストライド代表 纐纈 智英

アストライド代表。前職を含め地域企業を中心とした200社以上の経営者インタビュー映像を制作。現在は「左脳と右脳のハイブリッド」を掲げ、戦略設計から映像・Web・各種コンテンツ制作まで手がける。 これまで音楽家として楽曲提供、行政職員として12年間 制度運用・予算編成等に従事。その後、NPO法人、映像・マーケティング分野に転じ、現在に至る。現在は大学非常勤講師として映像編集ソフトの操作指導も行う。