インタビュアーの視点 – 若戎酒造|重藤邦子氏、高松誠吾氏

若戎酒造は、三重県伊賀市に位置する老舗の酒蔵です。蔵があるのは初瀬街道沿い。関西からお伊勢さんにお参りする旅人が行き交った宿場町に、1853年(嘉永6年)、重藤儀左衛門が酒蔵を創業しました。ペリーの黒船が浦賀にやってきた、まさにその年のことです。

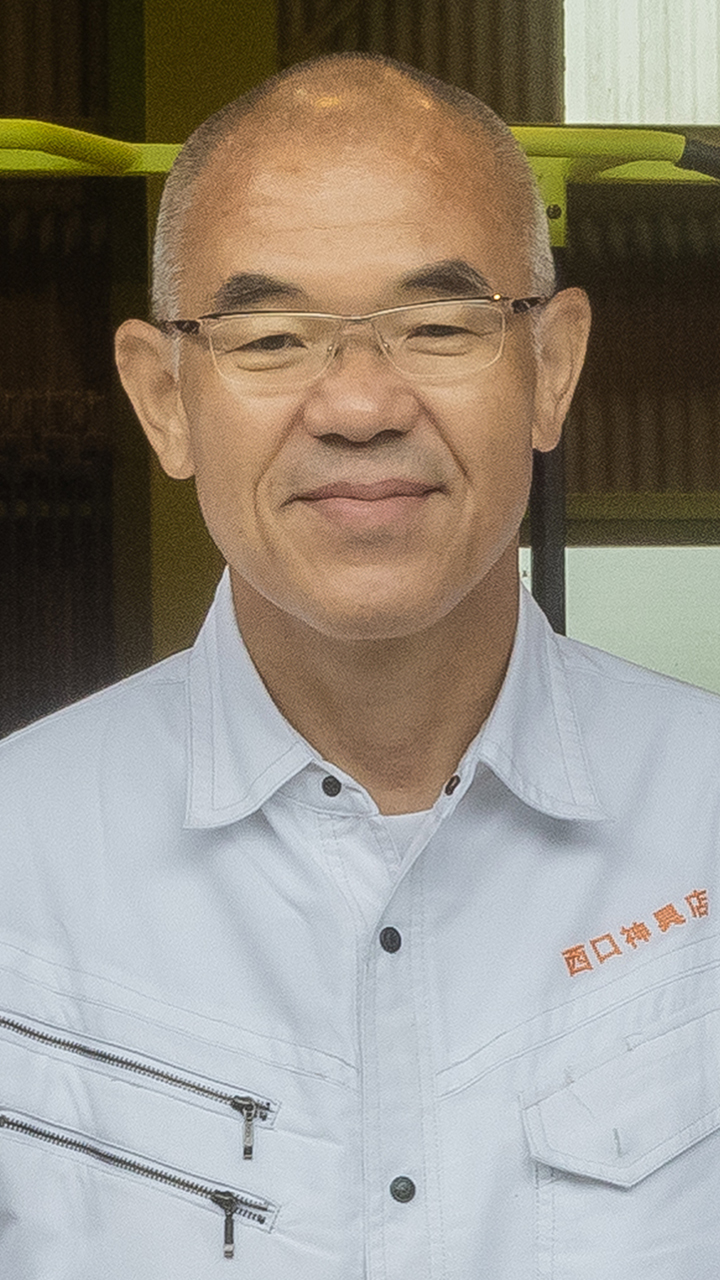

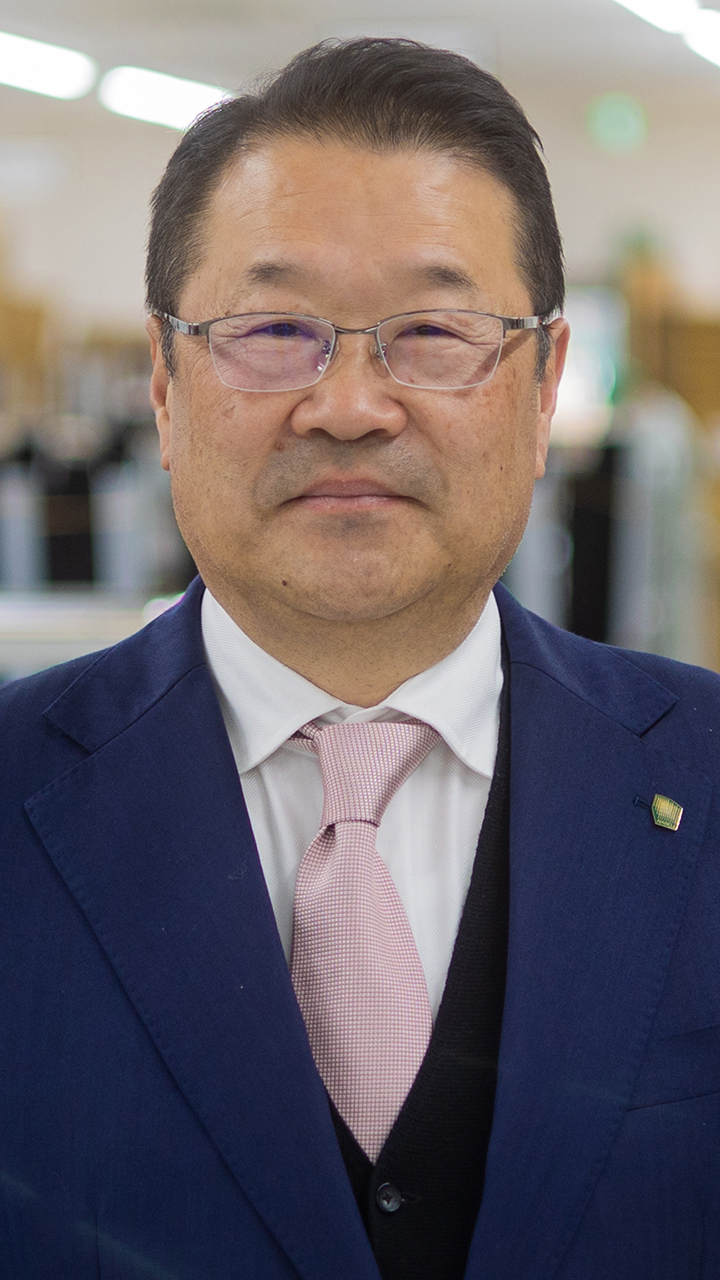

創業から168年。現在は八代目蔵元の重藤邦子氏と、杜氏の高松誠吾氏が、お客様に寄り添う酒造りを実践しています。商品は3本柱で構成されています。ハウスブランドの「若戎(わかえびす)」、創業者の名を冠した「儀左衛門(ぎざえもん)」、そして山廃仕込の「真秀(まほ)」です。

日本酒業界の現状と伊賀の酒

日本の日本酒市場規模は約1,500億円、酒造メーカー数は約1,300社と推計されています。需要の減少、若年層の日本酒離れ、人材不足など、業界全体が構造的な課題を抱えている。多くの酒蔵が効率化を追求し、価格競争に巻き込まれる中、地域の特色を活かした酒造りへの回帰が一つの方向性として注目されています。

伊賀のお酒は、比較的旨みのある口当たりが特徴だといわれています。その理由は伊賀地域の水質にあるのではないかと考えられていますが、伊賀は米どころでもあり、良質な酒米が採れる土地でもあります。若戎酒造では、地元伊賀産の山田錦や、三重県が開発した酒米「神の穂」を使い、丁寧に醸造を続けています。

同じ酒米、同じ酵母でも——そのときにしかできないお酒

「結局、同じ酒米、同じ酵母を使ったとしても、全く同じお酒は絶対にできない」

高松杜氏はそう語ります。だからこそ、主力商品の「純米吟醸 儀左衛門」は、一つの酵母で一つのタンクを仕込み、複数のタンクを用意する。その年の造りによって香りや味わいが出ない場合には、香りの高いお酒をブレンドして調整していく。お酒づくりにおいて酵母が占める役割は非常に大きく、酵母が変われば、同じ酒米を使っていても全く違うお酒になるといいます。

先々代の杜氏、中村貢氏は「現代の名工」にも選ばれた職人でした。仲間内から「使ってみてくれないか」と酵母が集まってきたとき、中村杜氏は自らの技術で形にできる自信があったからこそ、挑戦を受け入れた。初めての酵母を使うことには不安が伴います。失敗すれば、タンク一本分の酒がすべて駄目になってしまう。その酵母に合った麹を選び、もろみの管理を調整し、原料米の吸水管理まで変えていく必要がある。中村杜氏は、そうした酵母の使いこなしに長けた職人でした。

酵母という「財産」の継承

高松杜氏が若戎に入社したのは、重藤邦子氏が社長に就任したタイミングと重なります。山形県で学び、実践してきた酒造りの技術を携えて、新しい杜氏として蔵に入りました。

会社のスタイルとして「様々な酵母を使って、ひとつの儀左衛門というお酒を作る」という方針がありました。その方針を引き継ぎながらも、あまりにも保有する酵母の種類が多かったため、使いやすい酵母に整理していくことになった。使わない酵母は捨てた方がよいのではと提案したこともあったといいます。しかし、会長からは「財産だから保管しよう」という言葉が返ってきた。

三重県には独自の酵母が揃っています。MKシリーズと呼ばれるMK-1、MK-3、MK-5、MK-7といった特徴的な酵母があり、さらにリンゴ酸を生成するMLA-12という酵母も開発されている。高松杜氏は、こうした三重県の酵母を活かした酒造りを提案しました。重藤社長がその提案を「面白いのでは」と受け入れ、地元の素材を大切に使うという方向性が生まれたのです。

花束を贈るようにお酒を贈ろう

「いつもそばにあるお酒でありたい」

重藤氏はそう語ります。酒屋に並ぶ多様なラインナップの中から、まずは若戎を手に取ってもらい、家に連れて帰ってもらわなければ、どんなお酒なのかを知ってもらうことすらできない。その課題意識から生まれたのが、パッケージデザインを起点にした商品開発でした。

「女性が贈られたいお酒」を目指し、「花束を贈るようにお酒を贈ろう」というコンセプトを掲げた。パッケージデザインを先に仕上げ、高松杜氏に「これに合うお酒を作ってほしい」と依頼する。通常の商品開発とは逆のアプローチです。

ラベルを見せられた高松杜氏は、最初は「どうしようか」と戸惑ったといいます。考えたのは、吟醸感が高く、ドライなタイプの辛口のお酒。市場にあまりないタイプだからこそ、ターゲットになると判断した。「美しいバラにはトゲがある」——少し香りが強く、きりっとしたお酒ではどうかという提案が生まれ、特徴的な酵母を選び、当初のイメージに近いものができあがりました。

「飲んでみたら、味がパッケージ負けしていると思われたくない」

重藤氏の想いは明確です。美味しかったから次は違うものも試してみよう、と思ってもらえるように。お父さんが飲んでいる横から娘さんが「少し頂戴」と言うような、「中身はどうなの」と聞くような会話につながればいい。そんな狙いで、少し遊び心のあるデザインに仕上げているといいます。

祖父からの手紙——八代目蔵元の継承

重藤邦子氏は、小さい頃から蔵の中で遊んで育ちました。姉妹二人きりだったため、祖父は長女が継ぐものと決めていた。大学で家を離れていた頃も、祖父から便箋にびっしりと書かれた手紙が届いていました。今年の酒造りの様子、設備の話——当時の女子大生にとっては、正直どうでもいい内容だったといいます。その頃は読まずに捨てていた。

ところがある日、部屋の片付けで清掃業者に「全部捨てて」と頼んだとき、業者の方が箱の中身を確認していた。「ちょっと待って」と言われて出てきたのが、祖父からの手紙でした。

ラベラーや瓶詰設備を完備したという報告が書かれていた。そして、普段は褒めることのなかった祖父が、母のことを絶賛していた。母は読んだことがなかったその手紙を読み、涙を流したといいます。

これをきっかけに、祖父の時代に作っていたお酒を復活醸造することになった。経営に悩んでいた時期だったからこそ、この手紙は背中を押してくれる存在になりました。枕元にお守りのように置いているといいます。

「自分が続けていくことが宿命、運命なのかな」

そう思いながら読んでいたと、重藤氏は語ります。

「どこでもできるお酒なら、私たちはいらない」

祖父の写真をフェイスブックに掲載したところ、投稿を見た方から「三重県のお酒の話をするには欠かせない人」「三重山田錦を復活栽培するきっかけになった方」といった声が寄せられました。知らなかった祖父の功績を、周囲の人々が教えてくれたのです。

日本酒は「国酒」と呼ばれ、作れる場所が限られている。そんな特殊な家業を誇りに思ってきたと重藤氏は語ります。

伊賀には、造り酒屋で生まれた女性が何名かいます。皆で集まって話をしたとき、こんな言葉が交わされたといいます。

「どこでもできるお酒なら、私たちはいらない。個性がないお酒なら、私たちはいらない」

地元の素材を活かし、その年、その時にしかできないお酒を醸す。経営者と杜氏が対話を重ね、互いの提案を尊重しながら形にしていく。若戎酒造の168年は、そうした積み重ねの歴史です。

アストライドのミッション

「使わない酵母は捨てた方がよいのではと提案しましたが、会長から『財産だから保管しよう』と言われました」

高松杜氏のこの言葉に、私は老舗企業の本質を見た思いがしました。

私はこれまで、200社以上の経営者インタビューに携わる中で、さまざまな業種・業態の経営者の想いに触れてきました。効率化を追求すれば、使わないものは捨てるのが合理的です。しかし、先代が築いてきた酵母のコレクションを「財産」として守り続ける。その姿勢が、168年の歴史を支えてきた一つの要素なのかもしれません。

重藤氏が祖父からの手紙を「お守りのように枕元に置いている」という話も印象的でした。女子大生の頃は捨てていた手紙が、経営に悩む時期に偶然見つかり、背中を押す存在になった。企業の歴史は、そうした偶然と必然の積み重ねで紡がれていくものです。

アストライドは、経営者の想いをより広く届けるために、映像制作とその価値の発信に取り組んでいます。本映像では、八代目蔵元と杜氏がどのように対話を重ね、どのような想いで酒造りに向き合っているのかが、二人の言葉で語られています。「花束を贈るようにお酒を贈ろう」というコンセプトの背景にある、お客様に寄り添いたいという想い。それは、168年という時間の中で磨かれてきた、若戎酒造の哲学そのものです。

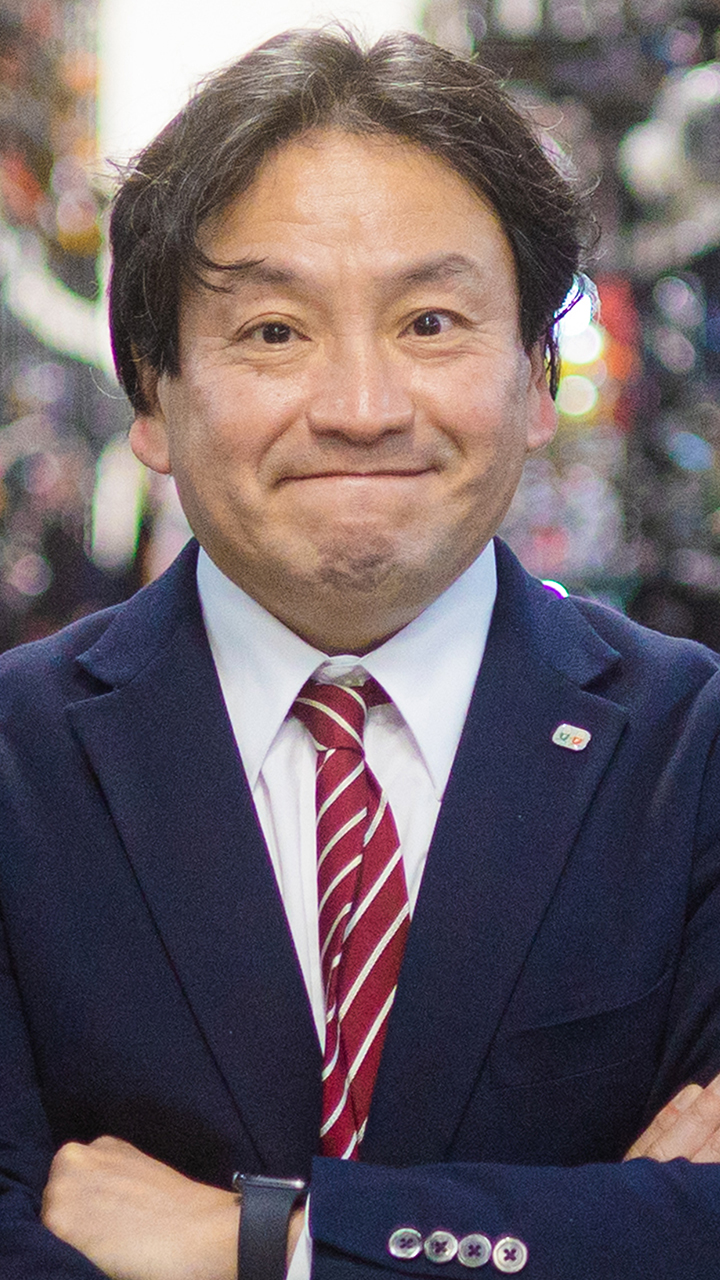

記事を書いた人

アストライド代表 纐纈 智英

アストライド代表。前職を含め地域企業を中心とした200社以上の経営者インタビュー映像を制作。現在は「左脳と右脳のハイブリッド」を掲げ、戦略設計から映像・Web・各種コンテンツ制作まで手がける。 これまで音楽家として楽曲提供、行政職員として12年間 制度運用・予算編成等に従事。その後、NPO法人、映像・マーケティング分野に転じ、現在に至る。現在は大学非常勤講師として映像編集ソフトの操作指導も行う。